丑书有收藏价值吗?

艺术品收藏,历来是文化积淀与价值投资的双重行为。具备收藏价值的艺术品首先要能够保值,其后才是具备升值空间,如果连基本的保值都难以预期,那么还有什么收藏价值。

稀有是保值的最基本条件。古代书法珍品之所以价值连城,很大程度上源于其不可复制的稀缺性。

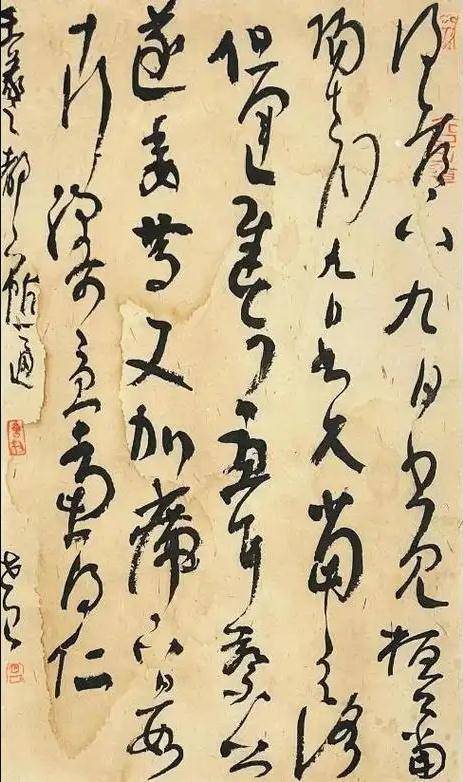

王羲之《兰亭序》真迹虽已不存,但历代精品摹本仍然极为稀有。颜真卿《祭侄文稿》墨本真迹传世极为珍贵,已经成为无法替代的国宝。

展开全文

当今书法创作已经进入了一个“书写过剩”的时代。书展频繁、自媒体卖字,书法家们以惊人的速度生产着作品,已经没有稀有的余地了。

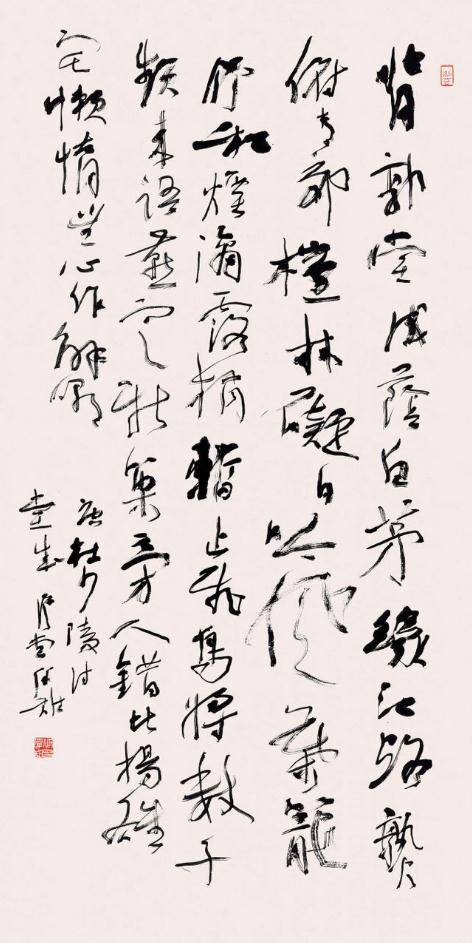

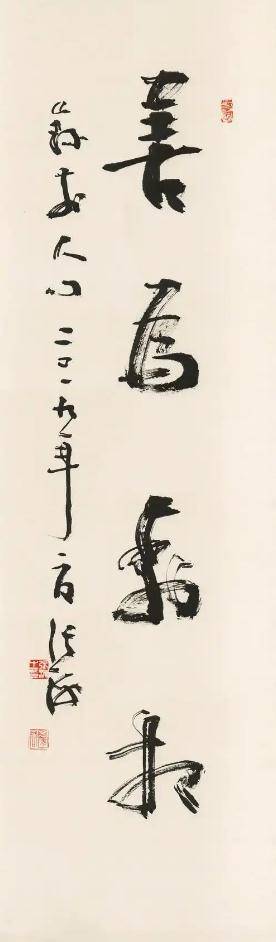

在这种环境下,就连最具创新意识的“丑书”也难以避免地沦为流水线上的产品。相同风格、相似构图的作品被不断复制生产。

丑书作为一种反传统的书写实验,本应具有独创性和不可复制性。然而在当下的创作环境中,许多丑书创作已经开始泛化。

各种“创新”手法被不断模仿、抄袭,最终使得原本可能具有的实验价值也在重复生产中消耗殆尽。在这种供过于求的市场环境下,丑书的稀有性无从谈起,其保值的第一要素已然缺失。

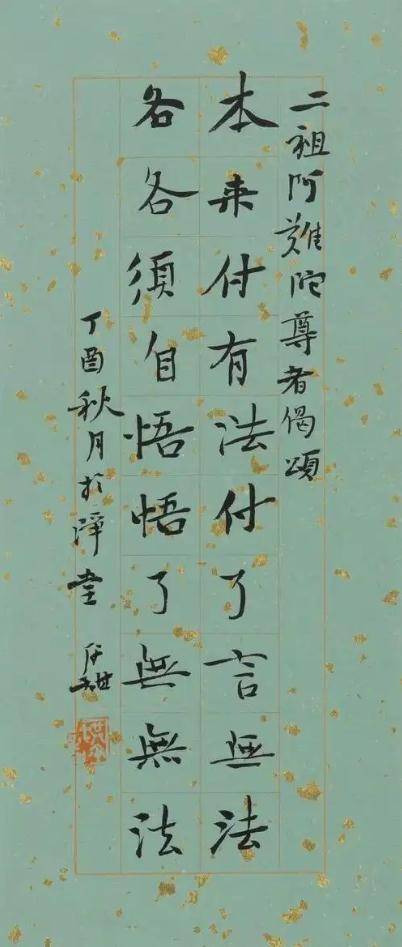

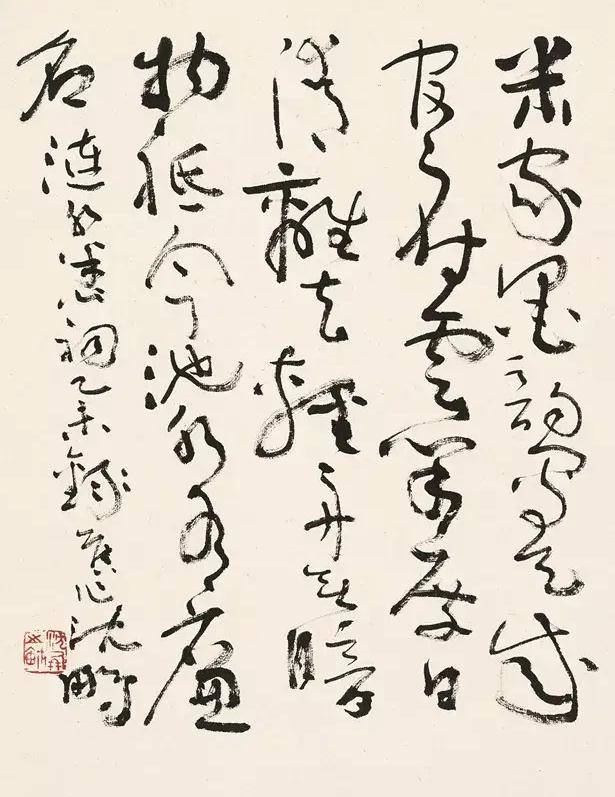

保值还需要艺术水准得到认可或具备被认可的期望。真正的艺术创新需要经过时间的检验和历史的筛选。

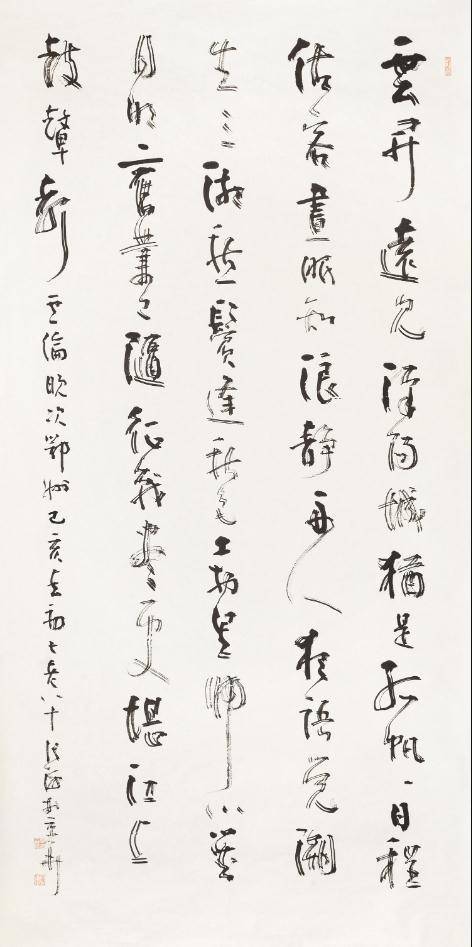

历史上那些开创一代书风的大家,如张旭、怀素、徐渭等,都是在深入传统的基础上实现突破,其艺术价值经过漫长岁月的洗礼而愈发璀璨。

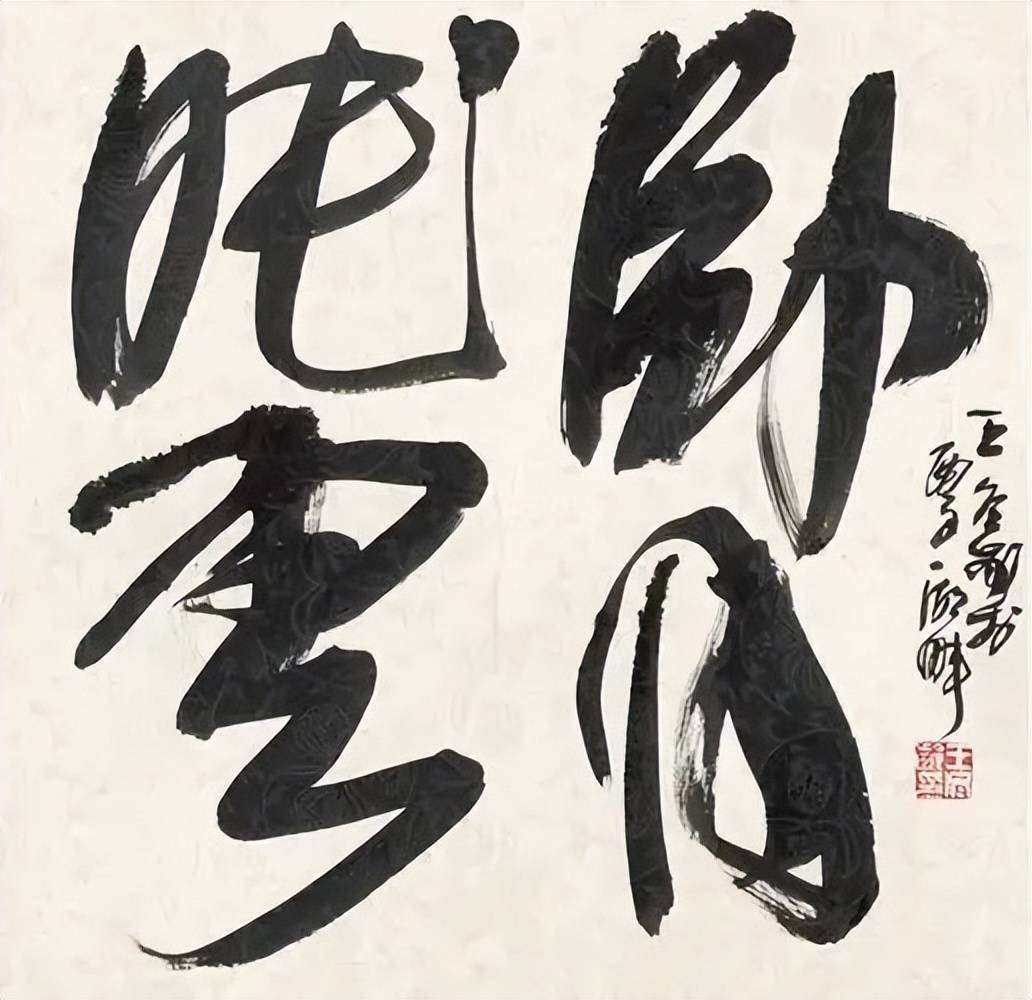

当代丑书面临着艺术水准评价的困境,太过反传统让丑书抛弃了审美参照,对于一种无法参照比对的全新风格,其艺术价值的模糊,让收藏无疑于赌博。

另外当今很多丑书本就处于实验阶段,并不成熟,这种不成熟更让其未来价值显得迷茫,更何况任何实验的结果都是失败多于成功,所以赌赢的几率并不高。

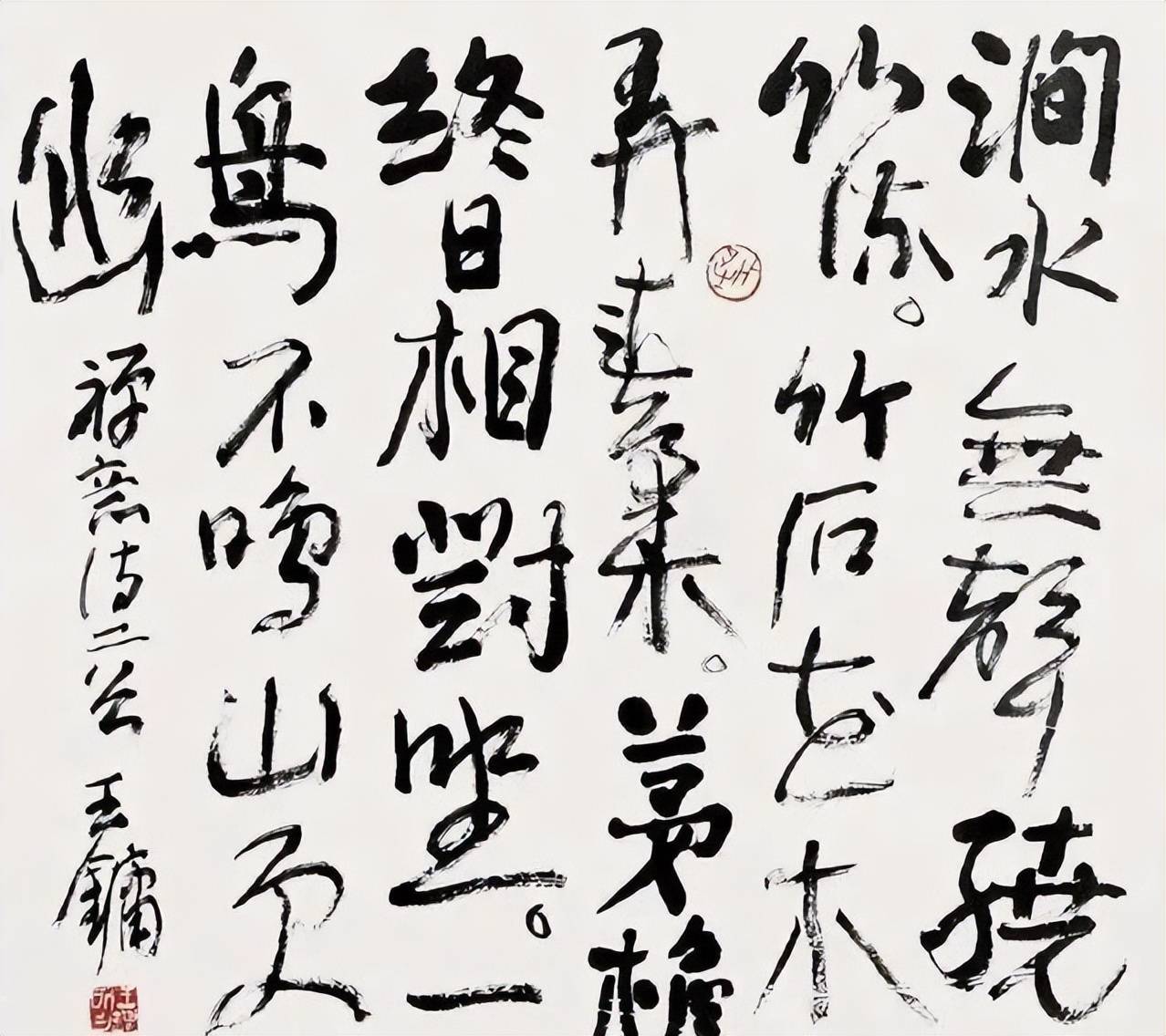

艺术品的附加价值是其保值能力的重要组成部分。传世之作往往承载着丰富的历史信息和人文故事。

《兰亭序》的背后并不仅仅是一场文人雅集,还是一次诡异的高官集会,围绕这次集会的探讨赋予了书法更多的历史价值。

《祭侄文稿》不仅仅是一篇悲愤的祭文,而是一个真实历史事件的侧写,其史实价值甚至高于书法价值。

书法作品背后的故事和产生的影响,都是其价值提升的助推力,未来人们看到作品的时候,体会到的不仅仅是书法艺术,还有历史和文化。

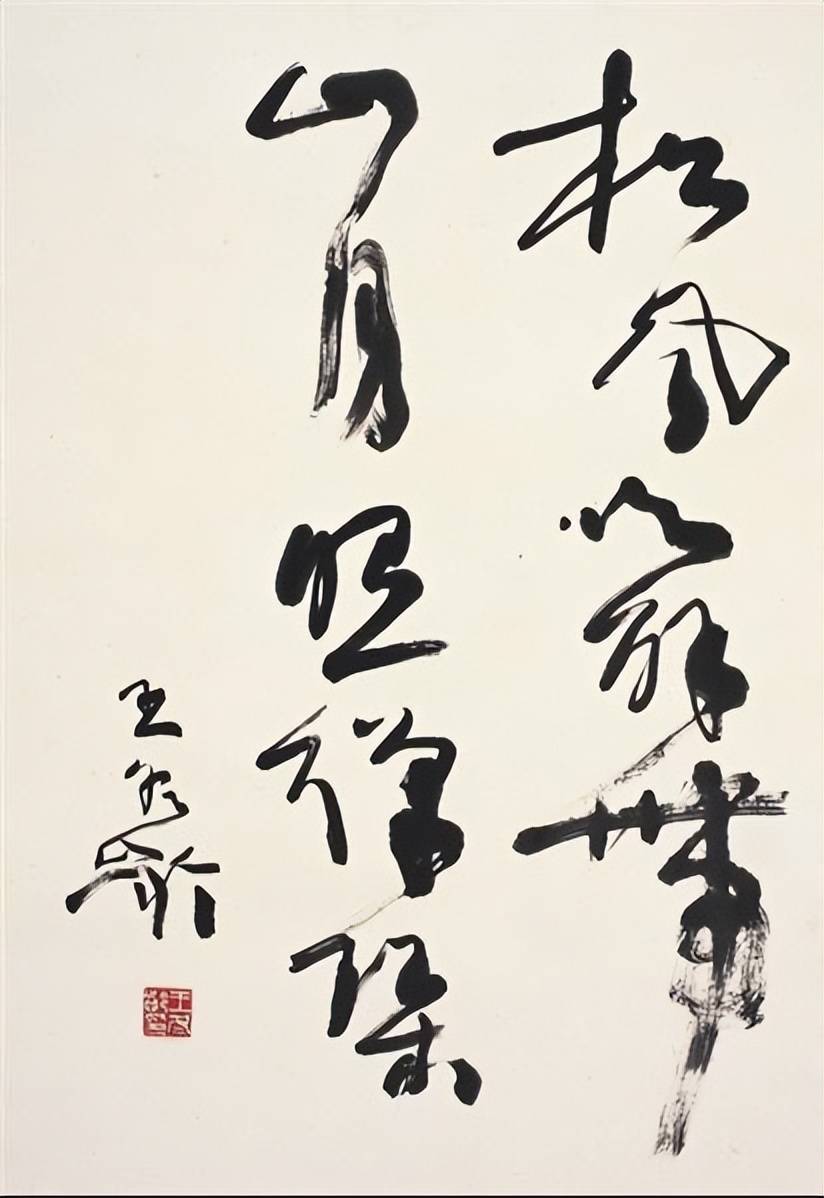

反观当今许多丑书作品,大多缺乏这种文化纵深与历史厚度,作品背后没有值得传颂的故事,没有激动人心的创作历程。

为了创作而创作,让有些丑书作品对时代和文化的表现非常肤浅,即便试图时代声音,也往往流于表面化和概念化,未能将其升华为深刻的时代映射,当一件艺术品不能成为文化记忆的载体,其附加价值自然寥寥,保值能力也就大打折扣。

当今书坛虽然可以算是书法史上最繁荣昌盛的时代,但是仍然处于一个复兴的起步阶段,远没有达到最高点,也没有诞生跨时代大师的迹象,纵有个别优秀的书法家,也很难屹立于书史之巅。

书法在当代迎来了历史性的转折,失去了实用性成为一门纯艺术,在这个转折期,很多书法家都在努力尝试探索。

这种探索固然可贵,但是探索并不一定都具价值。更多的依旧停留在平庸和猎奇的阶段,真正对书法发展起到决定性作用的实践还有待验证。

历史将如何评判我们这个时代的书法创作?或许需要数百年后的回望才能看得清晰。丑书代表着一个时代的审美差异和文化情绪。它们值得被记录、被讨论,甚至被博物馆留存作为时代印迹。但对于收藏而言,尤其是以保值为目的的收藏,则需要格外谨慎。

评论